【7期生】最近の研修風景

2023.04.13

第7期生の最近の様子(修了式)

2023.04.13

第7期生の最近の様子(第3回)

令和5年2月17日(金)午後に、第7期生を対象とした第3回2年目集合研修を開催し、舞鶴地区漁業者 髙田亮 氏から、「Iターンから漁業経営確立への取り組み」をテーマに講義をお世話になりました。講義の中では、「先輩方にアドバイスをいただける人間関係を築くこと」、「積極的に漁具などの施設を整備していく必要性」など、経験をもとにしたアドバイスをいただきました。

2023.04.13

第7期生の最近の様子(第2回)

令和4年10月28日(金)午後に、第7期生を対象とした第2回2年目集合研修を開催し、水産事務所職員から「新たな水産基本計画・水産流通適正化法」、「漁業権制度」に関する講義を受講しました。

2023.04.13

第7期生の最近の様子(第1回)

令和4年7月14日(木)午後に、第7期生を対象として2年目の第1回集合研修を開催しました。船舶課職員から、「漁業用ソナーの使用方法に関する研修」の講義を受けました。当日は、天候が悪かったため、室内にてデモンストレーションを受けました。

講義の後、事務局から現在の状況について聞き取りを行いました。今年4月からの現地研修をふり返り、「早起きに慣れるのに苦労した」、「作業の手順が分からず見るだけになる時がある」等、学舎生それぞれ苦労があるようでした。一方で、「少しずつできる作業が増えてきた」、「地域に馴染んできたような気がする」等、心強い言葉も聞くことができました。

2022.03.30

3月の第7期「海の民学舎生」の主な研修状況

▼主な研修等実施状況

◎1~3日

◎9~16日

◎17日

◎22~23日

▼その他

◎下記研修を随時実施

2022.03.30

2月の第7期「海の民学舎生」の主な研修状況

▼主な研修等実施状況

◎10日

◎24日

◎25日

▼その他

◎下記研修を随時実施

2022.02.24

1月の第7期「海の民学舎生」の主な研修状況

▼主な研修等実施状況

◎5日

◎6日(以降毎週実施)

◎25日

◎31日

▼その他

◎下記研修を随時実施

2022.01.24

12月の第7期「海の民学舎生」の主な研修状況

▼主な研修等実施状況

◎6日、15日

◎10日、13日

◎17日

◎24日

▼その他

◎下記研修を随時実施

2022.01.24

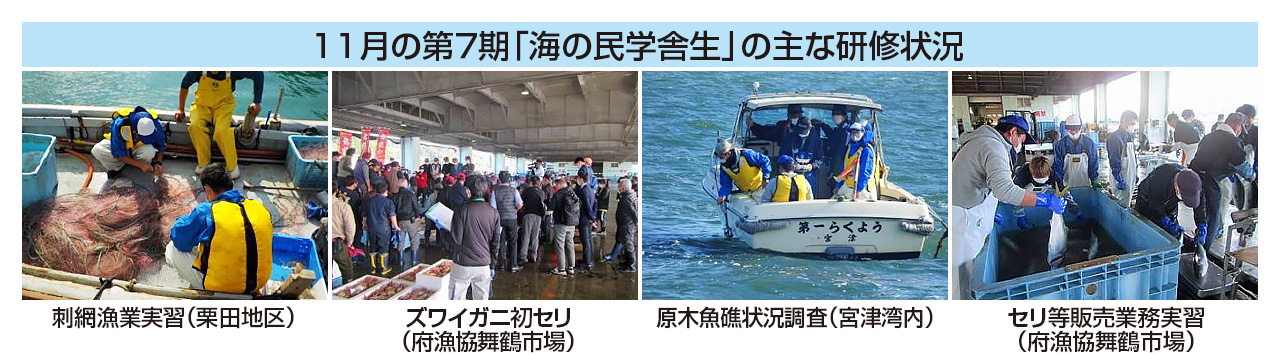

11月の第7期「海の民学舎生」の主な研修状況

▼主な研修等実施状況

◎2日

◎6日

◎11日

◎19日

▼その他

◎随時講義等を実施

2021.11.24

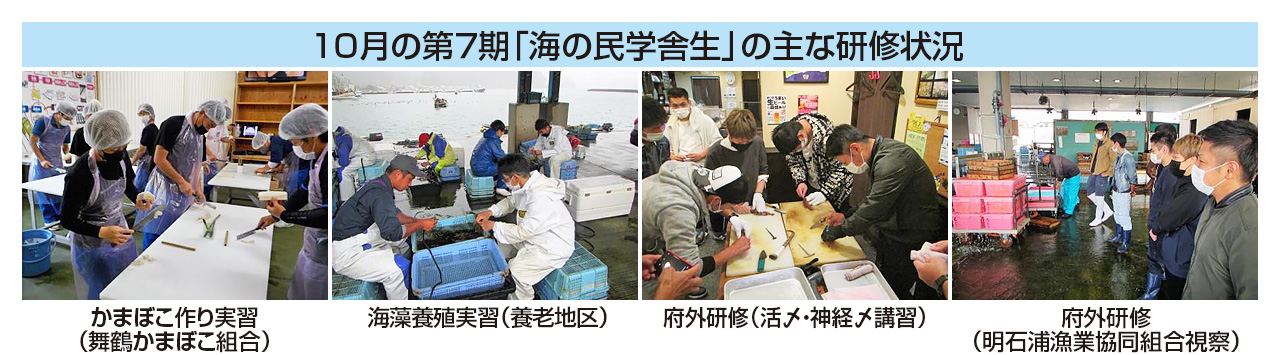

10月の第7期「海の民学舎生」の主な研修状況

▼主な研修等実施状況

◎1日

◎7日

◎12日

◎25日~26日

▼その他

◎随時講義等を実施

- 1 / 2

- »